民泊について

平成30年6月15日に施行された住宅宿泊法において、家主不在型民泊の場合は必ず住宅管理業者に民泊業務の委託が必須となりました。

- 宿泊者等への対応に関する業務

カギの受け渡しや本人確認、宿泊者名簿の作成等 - 清掃・衛生業務

部屋の清掃や洗濯、備品の管理等 - 住宅・設備管理及び安全確保業務

ライフライン等設備の維持管理、非常時や苦情への対応・駆けつけ等

これらの業務をホスト自身(家族・友人・ホストが選んだ業者含む)で行える場合でも、全ての業務を1つの住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。

こんな方はご相談ください

民泊運営代行会社を切り替えたい

空き部屋を民泊で使用したい

家主不在型で管理が必要

民泊を始めて収入アップしたい

お気軽にご相談ください

不在型の民泊運営では住宅宿泊管理業者との契約が必須

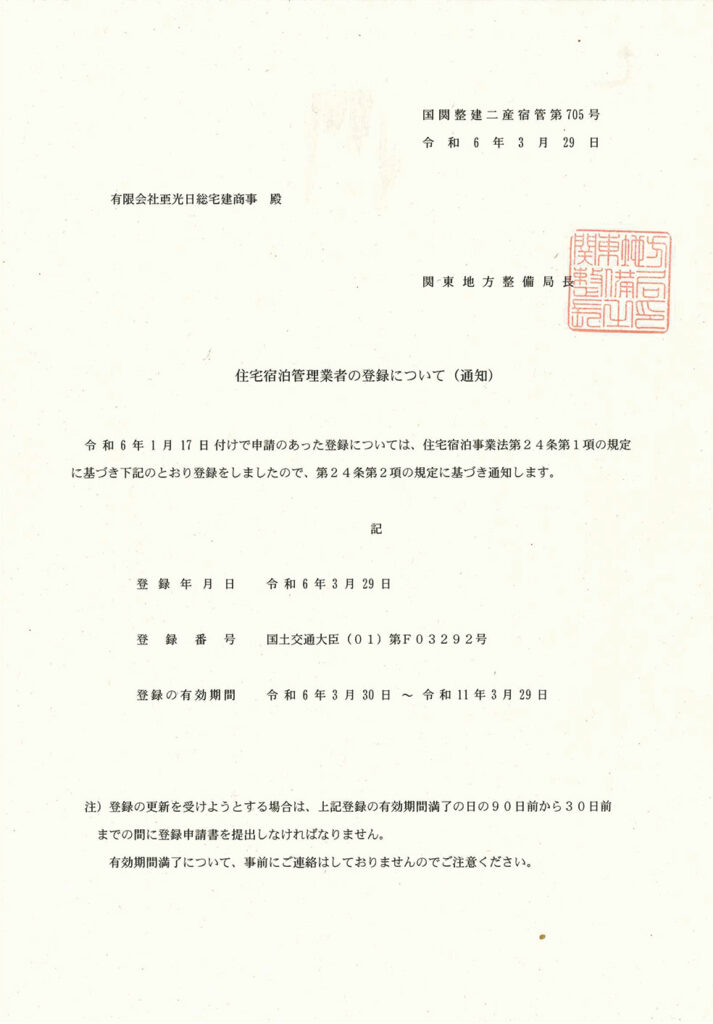

弊社でも2024年に住宅宿泊管理業の免許登録をし、新宿区大久保にて住宅宿泊業(民泊)の運営を開始しました。(国土交通大臣(01)F03292号)

日々の予約管理や決済、受付、清掃業務などの一切を弊社にお任せできますので、毎月の売上報告と入金を確認するだけで宿泊施設を運営できます。運営業務だけではなく、民泊申請手続きも支援いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

またすでに施設を運営している事業者様はもちろん、副業として民泊にチャレンジしてみたい方などもお気軽にご相談ください。

住宅宿泊管理業について

運営代行対応エリア(23区対応)

「駆けつけ対応」も弊社で手配致します(別途費用。地域により対応不可の場合もございます)。

弊社所在地からすぐに駆け付け可能エリアのみ運営代行可能です。何かありましたらすぐに弊社スタッフが24時間駆け付け及び手厚いサポートをさせていただきます。

運営業務

- 宿泊料金調整

- 予約管理、宿泊代金決済、ゲスト様との連絡対応(電話・メール等)

- 宿泊者名簿の受領、チェックイン・アウト管理

- リスティングページの修正、改善

- 緊急時駆けつけ(駆けつけ時、費用別途)

- 清掃、消耗品の補充、施設内外点検

- 現地掲載物の作成、備付

- 保険申請サポート

- 売上レポート、運営報告(月1回)

- 住宅宿泊事業の営業日数報告支援

民泊に関する詳しい情報は随時ブログで更新していきます。

料金についてはお問合せください。お見積りさせていただき、提示いたします。

民泊とは

「民泊」という言葉に法律上の明確な定義がありませんが、一般的に自宅の一部や全部、または空き別荘やマンションの一室などを貸し出す宿泊サービスが「民泊」と呼ばれています。一方の海外では「バケーションレンタル」「ホームシェアリング」といった表現が使われています。

「民泊」が新たな成長産業の一つとして、観光立国を掲げる日本政府も民泊市場の健全な拡大に向けて様々な法規制の整備を進めており、長期的な観光政策の柱の一つとして民泊の推進を掲げています。

1.訪日外国人観光客増加と宿泊施設不足

民泊を語るうえで外せないのが「訪日外国人観光客の増加」と「宿泊施設の不足」というテーマです。日本政府は経済成長の柱の一つとして「観光立国」を推進しており、2020年までに訪日外国人観光客数を4,000万人、2030年までに6,000万人まで増加させるという目標を掲げています。政府はこの目標実現に向けてビザ緩和や海外現地での訪日プロモーション強化、LCCも含めた就航路線の拡充など様々な政策を進めており、結果として2016年には過去最高となる約2,400万人の外国人が日本を訪れるなど、海外からの観光客は急速な勢いで増え続けています。

一方で、課題が顕在化しているのが宿泊施設の不足です。外国人観光客の増加に伴い、東京や大阪、京都など主要な地域のホテルの稼働率はピーク時には80%~90%台まで高まることもあり、客室単価は高騰しています。この急速に増加し続ける宿泊需要に対応するための受け皿として期待されているのが「民泊」です。

2.特区民泊

特区民泊とは、「国家戦略特別区域(通称、国家戦略特区)」で定めた区域で行う民泊のことを指します。国家戦略特区に指定されている自治体が条例を定め、都道府県知事が認定した施設については、特例として旅館業法の適用除外を受けられるという仕組みです。

現在、東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市が特区民泊の制度を活用した「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」を開始しており、既に200件を超える物件が特区民泊認定を受けています。特区民泊は国戦略特区でなければ活用ができない、条例によって2泊未満の宿泊者は受け入れができないといったデメリットがあるものの、旅館業法簡易宿所よりも認定手続きが簡易でコストもかからないため、魅力的な民泊運用スタイルの一つとなっています。

3.住宅宿泊事業法(民泊新法)

2017年3月に閣議決定され、同年6月に可決されたのが、民泊に関わる新たな法律「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」です。 住宅宿泊事業法は2018年6月に施行予定となっており、同法下では「住宅宿泊事業者」と呼ばれる民泊ホストは、都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」さえすれば、旅館業法の許認可がなくとも「住宅宿泊事業」、つまり民泊を運営することが可能となります。

届出をしたうえで合法的に民泊を運営するホストには各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限や清掃など衛生管理、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全確保、外国人観光客向けの外国語による施設案内、周辺住民からの苦情に対する対処、標識の設置など様々な義務が課されます。

この「住宅宿泊事業」を活用した民泊運営の最大のポイントは、一年間の営業日数の上限が「180日以内」と定められているという点です。

年間の営業日数は180日以内と決まっているため、一年中365日、民泊施設として貸し出すことはできませ

ん。そのため、民泊を事業として見た際の収益性については厳しいという声もあります。

なお、住宅宿泊事業法により民泊が全国的に合法化されたとしても、マンションの管理規約や賃貸契約書などで民泊による部屋の貸し出しが禁じられている場合には民泊運営をすることができませんので注意が必要です。

民泊運営スタイルとして最も一般的な「住宅宿泊事業法」「旅館業法簡易宿所」「特区民泊」という3つのスタイルについて、その特徴を比較表にしてまとめました。

| 住宅宿泊事業法 | 旅館業法簡易宿所営業 | 特区民泊 | |

| 許認可など | 届出 | 許可 | 認定 |

| 提供日数の制限 | 年間営業日数180日以内(条例で引き下げ可能) | なし | 2泊3日以上の滞在が条件 |

| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 玄関帳場の設置義務 | 宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的設置は求めない。 | なし(条例による設置義務付けも可能) | なし |

| 最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限) | 〇 | 〇 | 一居室の床面積原則25㎡以上 |

| 上記以外の衛生措置 | 〇(定期的な清掃等) | 〇(換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) | 〇(換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) |

| 非常用照明などの安全確保の措置義務 | 〇(家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) | 〇(建築基準法において措置) | 〇(建築基準法において措置) |

| 消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器) | 〇(家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) | 〇(建築基準法において措置) | 〇(建築基準法において措置) |

| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 〇(宿泊者への説明義務、苦情解決の義務) (届出時にマンション管理規約、貸住宅の賃貸契約書の確認) | なし | 〇(近隣住民への適切な説明、苦情対応) |

| 不在時の管理業者への委託義務 | 〇 | なし | なし |

民泊をめぐる問題点

1.ヤミ民泊

合法的に民泊事業を行うためには、旅館業法簡易宿所、特区民泊、住宅宿泊事業法のいずれかの方法をとるしかありません。しかし、旅館業法簡易宿所の許認可取得には用途地域や建物の設備なども含めて様々なハードルがあり、コストもかかります。また、特区民泊についても認定を受けられるのは国家戦略特区のみに限定されています。そして住宅宿泊事業法についても、年間180日という営業日数制限やマンション管理規約による制限などもあるため、誰もが活用できるわけではありません。結果として横行しているのが「ヤミ民泊」と言われる違法な民泊運営です。「ヤミ民泊」は「グレーゾーン」と言われることもありますが、法律的には違法なので「グレー」ではなく「ブラック」です。

政府では2017年3月に閣議決定した旅館業法の改正案のなかで、「ヤミ民泊」に向けて罰則規定を強化しました。無許可営業の場合の罰金の上限が3万円から100万円へと引き上げられたほか、懲役が科される可能性も出てきました。また、改正前にはなかった無許可営業している施設への立ち入り調査権限も付与されました。

さらに、提供日数や虚偽報告をチェックするためのシステム管理体制強化も進めており、同法の施行後は「ヤミ民泊」は減少することが予想されます。

2.近隣住民とのトラブル

民泊をめぐる一番の問題は、。ゲストが深夜に騒いだりマンションのルールを守らずにゴミを捨てたりして迷惑をかけるといった近隣住民とのトラブルです。

住宅宿泊事業法においては、近隣住民とのトラブル防止措置として民泊ホストは宿泊者への説明義務と近隣住民からの苦情解決義務を負うため、状況が改善されることが望まれます。ただし、それだけではトラブルが全てなくなるとは限りませんので、自治体が独自に相談窓口を設置するケースも増えています。民泊ホストとゲスト、そして近隣住民が共生を図っていくかは今後の重要な課題だと言えます。

3.衛生管理・テロ対策などの安全面

衛生設備が整っていない民泊物件の場合は、感染病などが発生するリスクがあり、また民泊物件にはキッチンがついているケースが多いため、家電製品やガスコンロ等の使い方に慣れていない海外の方が火を扱うリスクも高まります。さらにテロなどの拠点として部屋が利用されるリスクもゼロではありません。

こうした安全面のリスクを少しでも減らすために、住宅宿泊事業法においては、本人確認のため、宿泊者名簿の作成・保存義務が課せられているほか、衛生管理や消防設備の設置なども義務として課されています。ただし、これらの対策だけでは不十分な点も多いため、今後はIoTを活用したセキュリティシステムの導入なども進んでいくことが予想されます。

4.旅館・ホテルとの公平性

旅館・ホテル営業には様々な義務が課されており、そのための運営維持コストがかかっているにも関わらず、民泊物件に対しては同様の規制が課されないとすると、両者は公平な競争環境下になく、公平性の観点からは望ましくありません。

そこで、政府は住宅宿泊事業法の制定により合法的な民泊の推進を進める一方で、旅館業法そのものの規制緩和も同時に進めています。この住宅宿泊事業法と旅館業法の規制緩和はワンセットで考えるべきであり、民泊市場が長期的に健全な形で成長していくうえでも非常に重要なポイントです。

5.課税の適正化

海外ではAirbnbなどの民泊仲介サイトが自治体に代わって税徴収を代行しているケースもあります。民泊に対する適正な課税・徴収方法については今後も整備が進んでいくものと思われます。

家主居住型と家主不在型の違いは?

住宅宿泊事業法には、家主居住型と家主不在型があります。

家主居住型と家主不在型の違いは「民泊オーナーがその施設に住んでいるのか、住んでいないのか」ということです。

家主居住型は、民泊オーナーが同じ住宅内に住んでいて、住宅の一部を宿泊者に貸し出します。

家主不在型は、民泊オーナーが同じ住宅内に住んでおらず、民泊施設を貸し出すことで、住宅宿泊管理業者に運営業務を委託しなくてはいけません。

住宅宿泊事業法の民泊運営を検討されている方は、この2つの違いについてしっかりと理解しておくことが大切です。

住宅宿泊管理業者の選び方

住宅宿泊管理業者を選ぶ際は、以下のポイントを確認してください:

【料金】

手数料や報酬体系を確認し、他の業者と比較して適正な料金設定であるかを検討します。

隠れた費用がないかも確認しましょう。

【サービス内容】

どの程度の業務を代行してくれるのか、契約内容に明記されているサービス範囲を理解し、自分のニーズに合っているかを見極めます。解約条件や契約期間にも注意が必要です。

【信頼性】

業者が民泊の法規制や地域の規定に適切に対応しており、良好な評判を持つかを調査します。既存の顧客からのフィードバックやレビューも参考にすると良いでしょう。

これらを基に、自分の予算や運用イメージに合った業者を選ぶことが重要です。

民泊運営は亜光日総宅建商事にお任せ!

亜光日総宅建商事は、民泊運営の代行を通じて、物件オーナーの負担を大幅に軽減します。以下のサービスを提供しています。

- 一元管理

予約管理からチェックイン、鍵の交換、清掃管理まで、すべての運営業務を一元的に管理。 - リフォームと行政協議のサポート

物件の価値を最大化し、法規制に適合するよう支援。 - ダイナミックプライシング

市場の需要に応じた価格設定を導入し、収益性の最大化を図ります。 - 多言語対応

24時間365日、英語や中国語、韓国語など複数の言語でサポートを提供。